「いまいち体調がすぐれない」

「自分に合う健康法ってなんだろう?」

そんな疑問をお持ちの方に、今回は5,000年の歴史がある伝統医学、アーユルヴェーダをご紹介します。

アーユルヴェーダは、より健康的に、より心地よく生きるための知恵を与えてくれます。季節が変わったり、年齢を重ねたりなど状況が変わった時にも生き方の指針を示してくれますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

ヨガスクールMAJOLIがアーユルヴェーダ講座を開催!

アーユルヴェーダ講座では『世界最古の予防医学』から日常の中で心と体の調和を保ち、健康で健やかで美しく毎日を過ごす生き方の知恵を学びます。

アーユルヴェーダは本で読むと、難しい言葉や専門用語がでてきて理解するのに少し時間がかかってしまいますが、この講座では”わかりやすく”を重視しているので初心者でもおすすめ!

1.アーユルヴェーダとは

アーユルヴェーダとは、人生をより豊かなものにするための生き方の指針となる考え方を示しています。

伝統「医学」とは言っても、病気を直したり予防したりすることにととまらず、食事や睡眠などの生き方を見直すことで、病気の根源を断つことを目指します。

2.アーユルヴェーダの歴史

アーユルヴェーダはインド発祥とされています。紀元前1,200年に編纂されたインド最古の文献である聖典「ヴェーダ」には、当時の治療法や薬草に関する知識がまとめられていました。

そんなアーユルヴェーダの知恵は現代でも活かされており、世界保健機構(WHO)から認定を受けています。西洋医学の代替医学として、心身ともに健康で幸せに暮らしていくための教えを説いているのです。

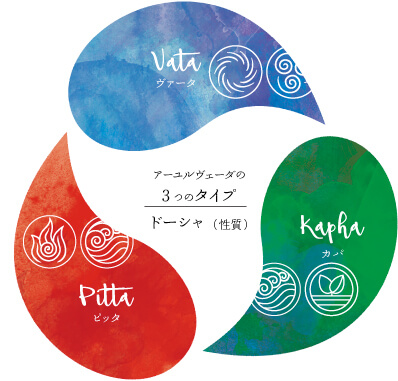

3.ドーシャ体質について

アーユルヴェーダで健康状態を測る指標とされているドーシャ。ドーシャの最適なバランスはその人により異なります。この最適な状態は「プラクリティ」と呼ばれます。

日常の様々な原因によりドーシャバランスが崩れることで、病気になったり、精神が乱されたりするのです。自分のドーシャ体質を知ることは、自分の体調について理解し、病気を予防することにもつながります。

1.診断方法

本場のインド・スリランカなどでは医師により診断されます。しかし、日本においては医学として認められていません。アーユルヴェーダを扱う専門機関やエステサロンなどで、自分のドーシャ体質を把握することが可能です。

また、診断方法の1つとして重視されているものの1つに、「脈診」があります。

ヴァータは人差し指、ピッタは中指、カパは薬指で感じられます。

その時の脈の強さにより体質を判断できるとされているのです。1日の中でもその時の精神状態や環境などにより優劣が変わるため、今の自分の状況をリアルに感じ取ることができる方法として重宝されています。

2.ドーシャの種類

私たちを構成する3つのドーシャについて、1つずつ解説していきます。ドーシャのエネルギーの集まる部位を知ることで、エネルギーの乱れからくる病気を予防することにつながるので参考にしてみてくださいね。

1.カパ

カパは胸部にエネルギーが集まりやすいとされています。細胞同士の結びつきを強め、体の構造を維持する役割を果たしています。

カパのもつ性質は、「物腰が柔らかさや忍耐強さ」。

地道に積み上げていくことが得意ですが、マイペースな一面もあります。骨太で肩や腰回りがしっかりしており、体重が重くなる傾向にあります。バランスが崩れると、胸や頭の周辺の機能に影響を及ぼすので注意が必要です。

2.ピッタ

ピッタは腹部に集まるエネルギーです。消化や代謝などの、体に熱を生み出すような働きと関係しています。その他、免疫やホルモンに関わる機能も司っています。

ピッタ的な性格は「情熱的、チャレンジ精神」が強い傾向にあります。完璧主義に走る傾向があり、相手に敵意を向けたり、怒りの感情がわき起こったりすることもあります。バランスが崩れると消化に携わる器官に不調が出ることがあります。

3.ヴァータ

ヴァータは全身に栄養を循環させる働きを担っており、腸のある下腹部にエネルギーが宿っています。

ヴァータのもつ性質は、「好奇心が強く、新しいことが好き」。

想像力が豊かで、ワクワクすることには一直線に取り組みますが、一方で不安になり易く、長続きさせるのが苦手という性質があります。

食生活も安定せず筋肉が少なく痩せ型な人が多いです。腰や肩周りも細い傾向があります。バランスを崩しやすいヴァータは、不調になるとガスがたまりやすくなります。

3.ドーシャが乱れる理由

体や精神のバランスが乱れた時、ドーシャのバランスが崩れ、病気を発症すると考えています。そのため、周囲の環境から受ける影響や五感で感じる感覚が、心地良い範囲を超えないように注意しましょう。

また、年齢と共に体調が変化するため、無理せずに年相応の生活をすることも大切です。

4.ドーシャのバランスを整える方法

ドーシャを整える方法として、ここでは3つ紹介します。

1.オイルマッサージ

マッサージを専門に行っているエステサロンがあります。その人に合うオイルを調合してくれますので、知識の深いエステティシャンの方にお願いするのも良いでしょう。

また、自宅でも行う場合にはごま油を用います。ごま油は抗酸化作用が強く、栄養価が高いので、アーユルヴェーダで高く評価されています。

2.パンチャカルマ

インドで行われている伝統的な方法です。ドーシャのバランスが崩れている部位に応じて、以下の治療法を用います。

パンチャは「5つ」、カルマは「行い」を指します。

これらの行為は医師の管理の下で行われる方法なので、専門家の指導で実践するようにしましょう。

・ヴァマナ 嘔吐する

・ナスヤ 鼻から油を入れて口から出す

・バスティ 浣腸療法

・ラクタモークシャーナ 瀉血療法

以上の5つの治療法により、体内の毒素を外に出す方法がパンチャカルマになります。

3.食事

ドーシャごとに摂取すべき食事が異なります。

カパが乱れている場合には、体重が増加しすぎることがあります。そのため、脂質や塩分の多い食事は避けましょう。豆類や、果物を中心に消化に優しい食事を摂取するように心がけてください。

ピッタが乱れている場合は、情熱が強いあまり怒りが強く出ています。お腹の調子が悪くなるため、野菜や果物を摂取しスパイスなどの刺激物は避けます。熱が体内にこもっているので、冷静になり鎮静化させるような意識を持ちましょう。

ヴァータが乱れている場合は、落ち着きがなく、気分にムラがある状態になります。深呼吸などをして気持ちを落ち着けて、規則正しい生活を取り戻しましょう。温かい食事を取るように心がけ、鍋物や温野菜もおすすめです。

5.アーユルヴェーダと四季

季節により気候や旬な食材などが異なります。そのため、季節に合わせて生活を変えていくのが自然であり、快適に過ごすために必要なことになります。

1.春

暖かくなり、新しいことも始まるのでワクワクする季節の春。

そんな春ですが、実はアーユルヴェーダでは冬の間に溜まった毒素をデットクスすべき季節と考えられています。また、花粉症やアレルギーに悩まされる季節でもあります。暖かくなり活動的になりたいところですが、無理せずゆっくり休むことも必要です。

2.夏

夏は体内に熱がこもりやすく、体力を使う季節です。夏は、暑さを乗り切るために冷たい飲食物を摂取したり、冷房を使って涼しくしたりして体を冷やしすぎないように気をつけます。

オイルマッサージやお風呂に入ることで発汗し、健康的にクールダウンするようにしましょう。また、ピッタの性質が強まる傾向にあり、消化器系もいたわるように意識します。

3.秋

涼しくなり、過ごしやすさを感じられる秋。夏の間に溜まった熱が放出され、胃腸の調子も回復してきます。

しかし、ここで食べすぎては危険です。消化器をいたわりながら温かい食事を取るようにします。

また、夏の暑さで体力を消耗していた場合には、体調を崩しやすいので運動を取り入れて免疫力を高めていきましょう。徐々にヴァータが強まる季節になるので、腸の調子に気を遣うようにします。

4.冬

寒くなり、ついつい身動きが取りづらくなる冬。そんな冬は運動不足になりがちなので、できる限り代謝を促すように運動を取り入れます。寒さに耐えるために代謝をあげようとするはたらきが高まりますが、寒さや乾燥などにより体調を崩しやすいです。

冬は、油分の多い食べ物を摂取するのが良いといわれています。鍋物などで体を温めるのもおすすめです。

6.アーユルヴェーダでより日々の生活を健やかに

アーユルヴェーダは、私たちの生活を健やかに導いてくれる伝統医学であり、今も日常生活に根付いています。自然に抗うことなく、社会と調和し、より幸せに生きていくための知恵です。

健康に生きるための指針の1つとして、ぜひできることからはじめてみてくださいね。

こちらも合わせてご覧ください。

→【ヨガニードラとは】コロナ禍のnextヨガ! ヨガニードラの方法とクラスへの取り入れ方