ピラティスは、体幹の安定性や筋力を高めるエクササイズとして知られていますが、その効果を最大限に引き出すポイントは「呼吸法」にあります。

よく比較されるヨガとの違いとして、ヨガは「腹式呼吸」、ピラティスは「胸式呼吸」と言われています。

しかし、ピラティスの呼吸は多くの人が思っている胸式呼吸とは異なる「胸式ラテラル呼吸」という呼吸法です。

本記事では、肋骨や横隔膜の動きを意識しながら行う独特なピラティス呼吸法の基本、効果、そして実践のコツを現役インストラクターが詳しく解説します。

目次

そもそも、呼吸とは?呼吸の仕組みを知ろう!

私たちが無意識に行っている「呼吸」。

そもそも呼吸とは、肺を膨らませたりしぼませたりして体内の空気を入れ替えることを指します。

肺には自らで膨らんだりしぼんだりする力が無いため、その周りにある骨や筋肉が動くことで、その中にある肺を動かすことで、呼吸を行っています。

肺を動かす2つの方法

肺は胸(胸郭)の中にあり、自分自身では動くことができません。

その肺を動かす主な方法には以下の2つがあります。

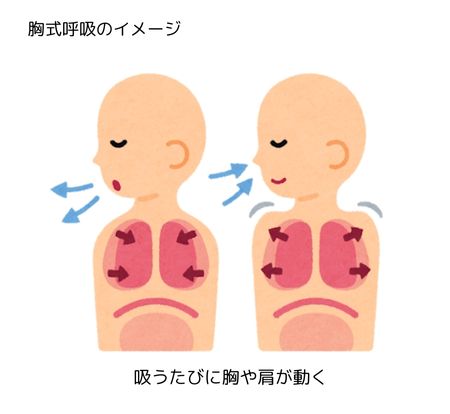

肋間筋の呼吸(胸式呼吸)

肋骨の間にある筋肉「肋間筋」が収縮し肋骨が動くことで胸郭が広がり、肺が膨らみます。

胸が上下や前後に動くことから、胸式呼吸と呼ばれる方法です。

浅い呼吸でも素早く空気を取り込むことができ、交感神経を活性化させる働きがあります。そのため、運動中や緊張時に役立ちます。

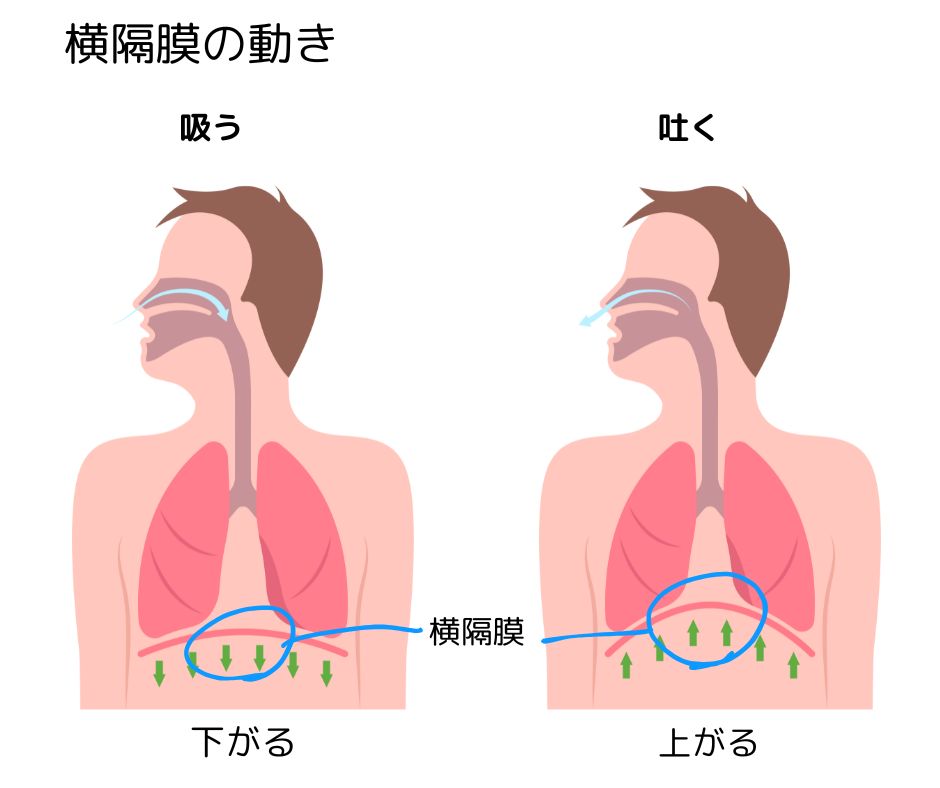

横隔膜の呼吸(腹式呼吸)

肺の下にある「横隔膜」という筋肉が収縮し、下に押し下げられることで肺が膨らみます。

肺は下方向に膨らみます。その際に、お腹が前後に動くことから、腹式呼吸と呼ばれる方法です。

深い呼吸がしやすく、副交感神経を活性化させる働きがあります。そのため、リラックスしたり、身体を休めるのに効果的な呼吸です。

実は、横隔膜が下がり、その下にある内臓が前方に押し出されることで、お腹が前に出ているだけなのです。

そのため、重要なのは、「腹筋をリラックスさせる」こと。腹筋に力が入っていると、内臓が押されてもお腹は前に出ず、うまく腹式呼吸ができなくなってしまいます。そのため、腹式呼吸では身体全体をリラックスさせることが大切なのです。

ピラティスの呼吸法とは?

ピラティスではこの両方を組み合わせたような「胸式ラテラル呼吸」を行います。

「胸式ラテラル呼吸」とは、肋骨をラテラル(横方向)に広げることで肺を膨らませる独特な呼吸法です。

この方法では、お腹を膨らませることなく、肋間筋や腹横筋の両方を活用して胸郭全体を動かします。

胸式ラテラル呼吸の特徴

- お腹を膨らませず、肋骨を横方向に広げる

- 横隔膜を左右に引っ張りながら肺を膨らませる

- 肋間筋や腹横筋を活性化させる

この方法は、ピラティス特有の動きと連動するため、エクササイズ中でも安定した体幹を保つことができます。

胸式ラテラル呼吸のメリット

- 体幹の強化(インナーマッスルが活性化しやすくなる)

- 心身のリラックス効果(自律神経の調整、ストレス軽減)

- 姿勢が整う(肩こりや腰痛など、姿勢の悪さからくる疲労が軽減)

- 血行促進、代謝アップ

- 集中力や動きの質の向上

胸式ラテラル呼吸の基本的なやり方

- 鼻から息を吸い、口からゆっくりと吐き出す

- 吸う際は、肋骨を前後左右に360度広げるイメージで

- 吐く際は、お腹の底から細く長く息を吐き出す

- 呼吸の間も背骨を伸ばしたまま、良い姿勢を意識

ここまでの説明を読んで、疑問を持ちませんでしたか?「肋骨って、どうやって横に広げるの?」と。

それを理解するために少し難しい話かもしれませんが、肋骨の動きについて紹介します。

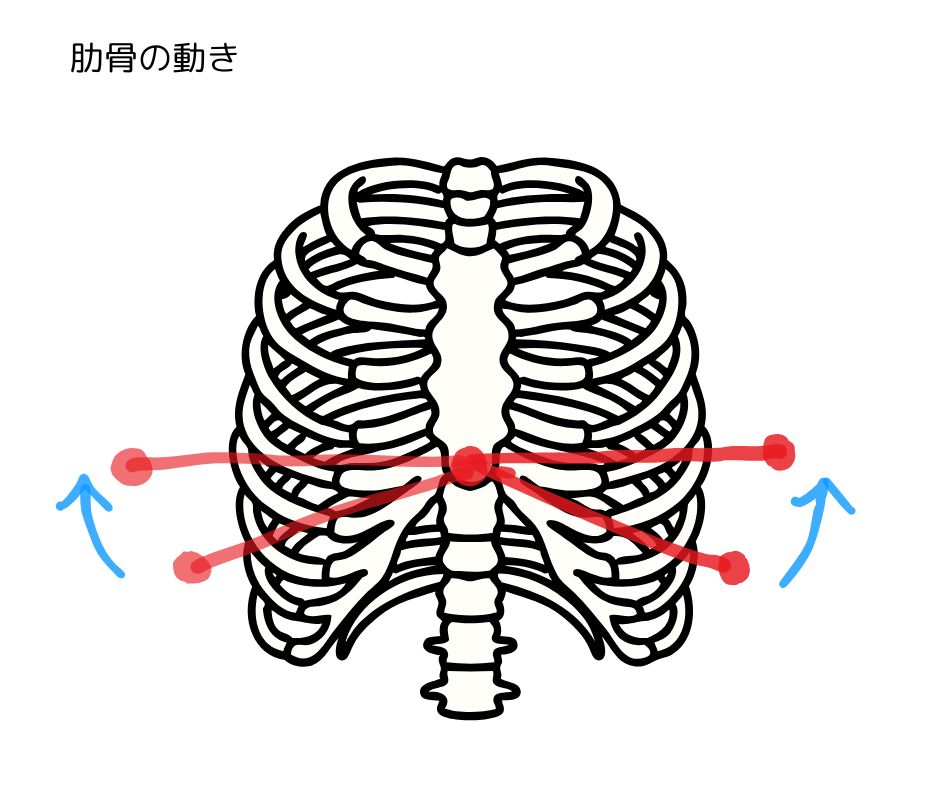

肋骨(胸郭)はどう動くの?ポンプハンドルモーションとバケツハンドルモーション

背骨と肋骨で「かご」のように肺を包んでいる部位を胸郭と呼びます。ちなみに、英語ではribcage(リブケージ)、rib(リブ=肋骨)cage(ケージ=かご)と名前そのままです。

肋骨は、上は鎖骨のあたりから、下はみぞおちのあたりまで左右それぞれ12個づつ、両方を合わせると24個の骨があります。

肋骨が動くと思っている人は少ないかもしれませんが、肋骨は大きくふたつの動き方をします。

それが、ポンプハンドルモーションとバケツハンドルモーションです。

ピラティスの呼吸ではこの肋骨の動きを理解しておくと、胸郭ラテラル呼吸が意識しやすくなります。

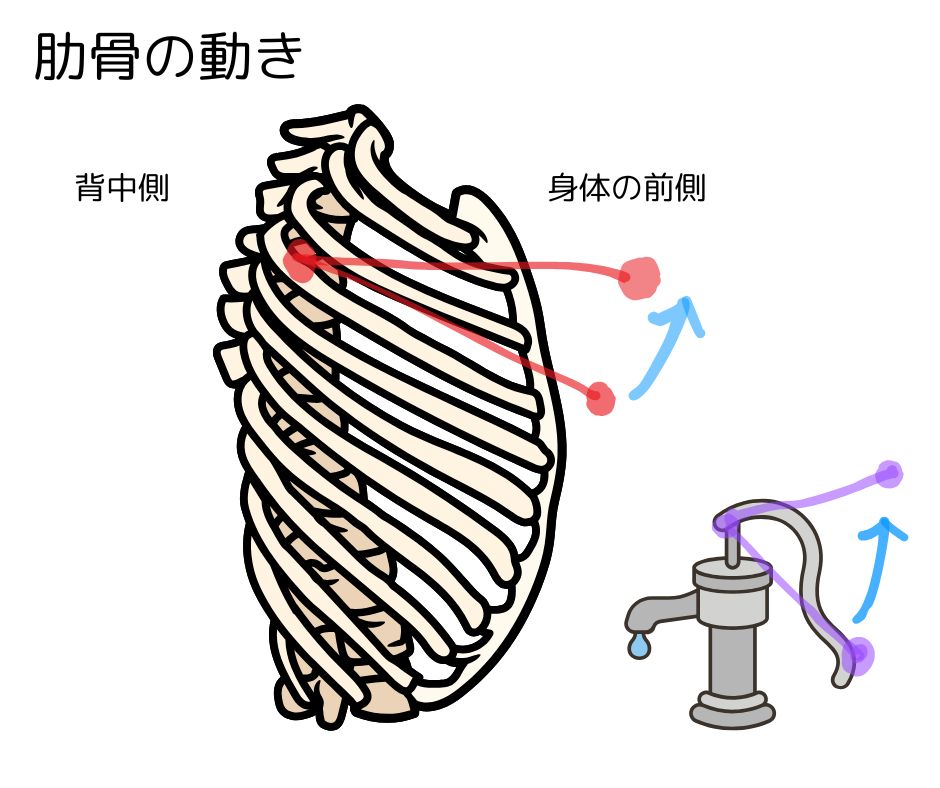

ポンプハンドルモーション(ポンプハンドル運動):上部の肋骨の動き

ポンプハンドルモーションとは

昔、井戸から水をくみ上げる際に用いられた、手でハンドルを押し下げて水を吸い上げるポンプ。

その持ち手(ハンドル)のように、付け根を中心に扇が広がるように上下に動くことです。

主に胸の真ん中(胸の谷間の少し下)から上の肋骨は、この動きをします。

具体的な動きとしては、上部肋骨(主に上位6本)が、

- 肋骨が上下に動く

- 胸骨が前方へ持ち上がる

イメージとしては、息を吸った時に

- 感覚としては、胸が下から前にせり出してくる

- 垂れ下がっていたゴム風船が、前方に膨らんで持ち上がってくる感じ

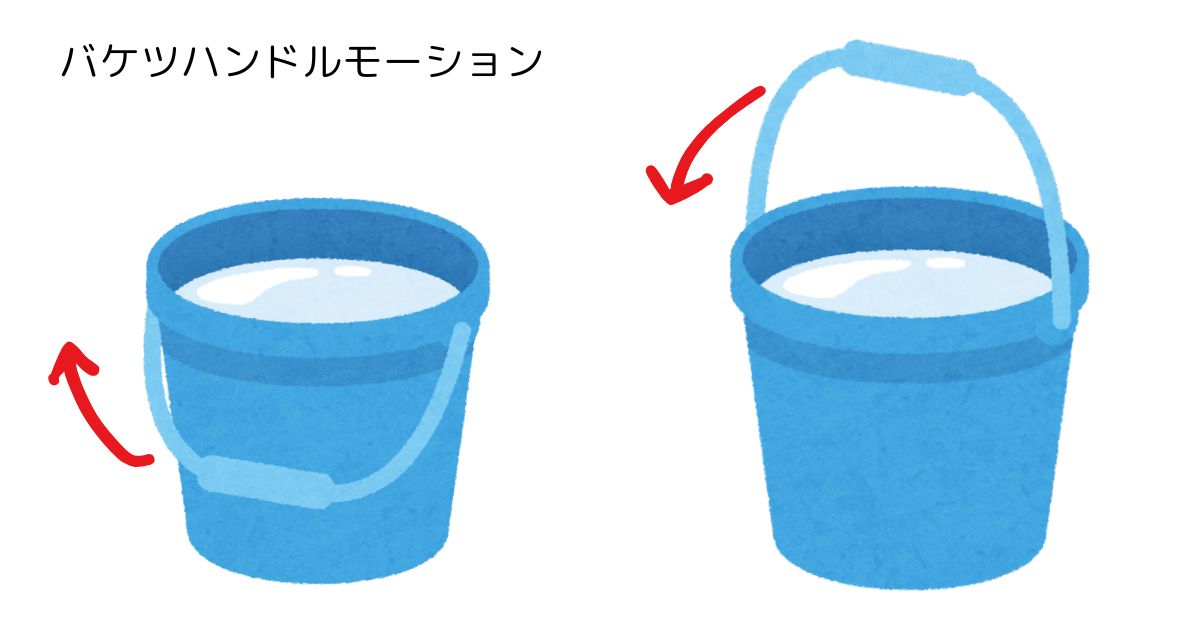

バケツハンドルモーション(バケツハンドル運動):下部の肋骨の動き

バケツハンドルモーションとは

バケツの持ち手のように、付け根から持ち手が下から横方向に広がりながら持ち上がる動きのことです。

胸の真ん中から下、容易に触れられることができ、多くの人が肋骨(あばら)だと思っている部分は、主にこの動きをします。

具体的な動きとしては、下部肋骨(主に下位6本)が、

- 肋骨が横方向に広がる

- 胸郭の左右幅が拡張する

イメージとしては、息を吸った時に、

- 感覚としては、肋骨が下から横にせり出してくる

- ポンチョの袖を広げる感じ

- 下に向けた扇子を、下から横に開く感じ

身体の中心からバケツのハンドルが左右ひとつづつあって、それがそれぞれ下から横に広がるイメージ。

ポンプハンドルモーションを意識すると肋間筋が意識しやすく、バケツハンドルモーションを意識すると腹横筋が意識しやすくなります。

でも、実際はもっと複雑

上の方は、ポンプのハンドルを動かすような動きが、下の方は、バケツを持ち上げるような動きが多く行われているのですが、厳密にどちらかだけの動きを行っているわけではありません。

場所によって、うまく組み合わせながら動くことで3D(前後左右360度)に肋骨が広がり閉じることができるようになります。

そのため、この動きが意識できるとピラティスの呼吸も上達しやすいのです。

ちなみに、一般的に「肩で息をする」などと言われる、緊張したり息が上がった時などに起こる、肩が上下する呼吸は副次呼吸などと呼ばれる緊急時の呼吸です。

ちなみに、一般的に「肩で息をする」などと言われる、緊張したり息が上がった時などに起こる、肩が上下する呼吸は副次呼吸などと呼ばれる緊急時の呼吸です。

実践:胸式ラテラル呼吸をやってみよう

①姿勢を整える

椅子または床の上に座ります。

②背骨を伸ばす

両手を使い、以下の手順で背骨を伸ばします。

- 手の位置:両手を頭の後ろに当て、頭と首の付け根のくぼんだ部分に、親指の付け根と手のひらの膨らんだ部分を引っかけます。

- 動作:軽く顎を引きながら、引っかけた部分を軽く上に引っ張ります。

※場所がわかりづらい場合や手が当てづらい場合は、耳の真上から少し後ろの部分を両手で挟むようにして、上に引っ張るといいでしょう。

※肩が上がりやすいので注意。腕を上げようとするのではなく、手の平で上方向へ引っ張るイメージで行うと効果的です。

③お腹を薄く、へこませる

- 座面や床に触れているお尻の面積を小さくするようにお腹を引き上げます。

- 頭頂部(つむじ)を天井へ向けて伸ばしながら、ウエストを細くするような意識を持ちます。

- 座面とつむじを遠ざけるように、お腹が薄く、引きあがった状態にします。

④その姿勢を保ちながら呼吸を行なう

絶えず、身体が伸びている状態を保ちながら、呼吸を行う。この姿勢を保ちながら呼吸すると、お腹ではなく、肋骨が広がる感覚が感じやすくなります。

- 吸うとき:お腹よりも胸に息が入る

- 吐くとき:肋骨が下に下がる(閉じる)

⑤身体の感覚に意識を向ける

呼吸に伴い、肋骨や背骨、体幹に様々な動きや変化が起こります。

上側の肋骨はポンプハンドルモーション

- 吸うとき:下から前に、胸がせりあがるように膨らみます。

- 吐くとき:前から下に、胸が薄くしぼみます。

下側の肋骨はバケツハンドルモーション

- 吸うとき:下から横に、円を描くように広がりながら開きます。

- 吐くとき:横から下に、身体の中心に向かって閉じます。

- 吸うとき:背骨がより伸びる上がります。

腹部、骨盤の動き

- 吐くとき:お腹が薄く、細くなり、骨盤が寄った感じなど、周辺のインナーマッスルが使われている感覚が起こります。

注意点

適切に背骨を伸ばしていないと、以下のような変化が起こります

重力に負けて身体がつぶれると:

- 胸郭ではなくお腹へ息が入りやすくなります。

腰をそらせて姿勢を保とうとすると:

- 呼吸が前方向だけに入り、左右や後ろへ入りづらくなります。

呼吸は動きを促し、動きは呼吸を促す

良い姿勢を作ることでより呼吸がしやすくなり、また良い呼吸によって姿勢もより整いやすくなります。

また、吸うことを意識すると身体が伸びやすく、吐くことを意識すると体幹に力が入り安定しやすくなります。

実際のエクササイズでは、基本的な呼吸のタイミングだけでなく、あえて逆のパターンにしてフォーカスする部分を変えたり、チャレンジのためわざと難しくする場合もあります。

代表的なもの:

- 腹式呼吸

- 胸式呼吸

- ウジャイ呼吸

- 片鼻呼吸

- カパラバティ呼吸

- シータリー呼吸

これらの他にも、完全呼吸と呼ばれる方法があります。これは腹式呼吸、胸式呼吸に加え、鎖骨呼吸と呼ばれる補助筋をフル稼働させた呼吸法です。

ピラティスはヨガほど、様々な呼吸法がないため、長年ピラティスしか教えていないインストラクターの場合、普通の呼吸や他の呼吸法をうまく行えないことがあります。

胸式ラテラル呼吸を意識するあまり、過剰に肋骨を閉じたり、悪いクセがついてしまうと修正するのが大変です。そのため、ピラティスの呼吸が意識できるようになったら、それだけにならないよう、ヨガのように様々な呼吸法を試してみると良いかもしれませんね。

まとめ

ピラティスの胸式ラテラル呼吸は、エクササイズの効果を高めるだけでなく、日常生活の質も向上させる可能性があります。

最初は難しく感じるかもしれませんが、継続的な練習と意識づけにより、徐々に習得することができます。

正しい呼吸法を身につけることで、ピラティスの効果を最大限に引き出し、心身ともに健康的な生活を送ることができるでしょう。

さらに、ピラティスの呼吸の練習方法は多岐にわたります。ピラティススタジオで直接インストラクターの指導を受ける以外にも、書籍や動画など様々な方法があるので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

ピラティスの呼吸法やおすすめエクササイズなど、『ちょこっとピラティス』で詳しく解説しています!

>>ピラティス初心者におすすめの本を紹介!1日5分でできる「ちょこっとピラティス」とは?